ノロウイルスの感染拡大を防ごう!!Prevent the spread of Norovirus infection

12月20日現在、ノロウイルス流行が13都県で警報レベルに達しています。ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎の患者が増え続け、2006年、2012年に次ぐ規模の流行となっています。

国立感染症研究所が20日に発表した定点調査(全国の小児科約3000か所)の速報によると、直近1週間(5~11日)の1医療機関当たりの患者数は19.45人で、13都県で患者数が20人を超える警報レベルに達する状況です。最高は山形の45.37人で、宮城41.44人、埼玉30.89人、東京27.24人、三重26.18人となっています。

ノロウイルスとは?

(厚生労働省ホームページ ノロウイルスに関するQ&Aより引用)

昭和43年(1968年)に米国のオハイオ州ノーウォークという町の小学校で集団発生した急性胃腸炎の患者のふん便からウイルスが検出され、さらに、ウイルスの遺伝子が詳しく調べられると、非細菌性急性胃腸炎をおこす「小型球形ウイルス」には2種類あることが分かりました。

ほとんどが、ノーウォークウイルスまたはノーウォーク様ウイルスと呼ばれていたウイルスで、もう一つが札幌で発見されたサッポロウイルスまたはサッポロ様ウイルスでしたが、平成14年(2002年)8月、国際ウイルス分類委員会(ICTV)で、ノロウイルス属、サポウイルス属に分類することになったのです。

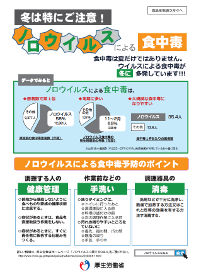

ノロウイルスは、1年を通して感染しますが、毎年11月~2月に流行する感染性胃腸炎の原因となるウイルスで、年間の食中毒の患者数の約半分はノロウイルスによるものと考えられており、そのうち約7割が11月~2月に発生しています。

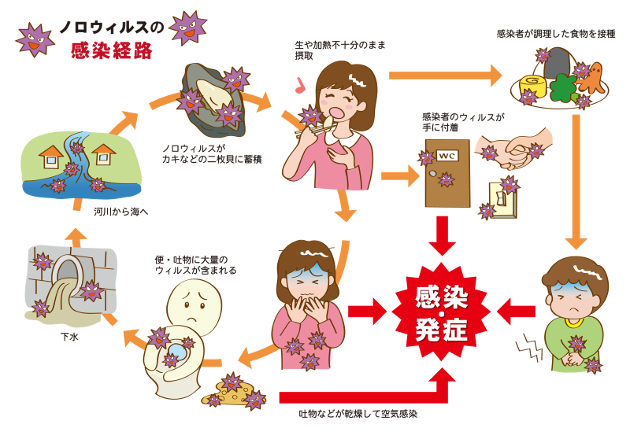

主にヒトの手指や食品などを介して感染し、おう吐、下痢、腹痛などの症状を引き起こします。多くの遺伝子の型があること、また、培養した細胞及び実験動物でウイルスを増やすことができないことから、ウイルスを分離して特定する事が難しいため、食中毒の原因究明や感染経路の特定も難しいものとされています。

ノロウイルスの治療薬や効果のある抗ウイルス剤はありません。特に抵抗力の弱い子どもやお年寄りは吐いた物を喉に詰まらせたり、肺に入って肺炎を起こして死亡するケースもあります。体力の弱い乳幼児、高齢者は、脱水症状を起こしたり、体力を消耗したりしないように、水分と栄養の補給を充分に行いましょう。また、ノロウイルスは感染力が非常に強く、少量でも感染能力があります。

ヒトに感染する主要なノロウイルスは、現在2つの遺伝子群(GIとGII)、さらにGIは9種類(GI.1~GI.9)、GIIは22種類(GII.1~GII.22)の遺伝子型に分類されています。この中で、急性胃腸炎あるいは食中毒患者から、検出頻度が高いのは、GI.2、GI.3、GI.4、GI.6、GII.2、GII.3、GII.4、GII.6、GII.14、GII.17などです。とくに、GII.4は、2006年以降、ノロウイルスによる胃腸炎患者の大半から検出されています。

さらに、GII.17が、2014年頃から、わが国のみならず台湾や中国に出現し、流行しています。この遺伝子型のウイルスは、今までのウイルスと抗原性が異なり、このウイルスに対する免疫を持たない人が多いことが推定されるため、今後も流行する可能性があります。

ノロウイルスの主な症状

- 潜伏期間(感染から発症までの時間)は24~48時間

- 吐き気、嘔吐、下痢、腹痛。

ときには、突発的な激しい吐き気や嘔吐、下痢、腹痛、悪寒、

38℃程度の発熱がある。 - (嘔吐の数時間前から胃に膨満感やもたれを感じる場合もある。)

- 症状は通常、1~2日で治癒し、後遺症が残ることもない。

※免疫力の低下した老人や乳幼児では長引くことがあり、死亡した例(吐瀉物を喉に詰まらせることによる窒息、誤嚥性肺炎による死亡転帰)も報告されています。

※感染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の場合もあります。ただし、これらの人でもウイルスによる感染は成立しており、ウイルス粒子が排出されているため注意が必要です。

ノロウイルスの発生状況

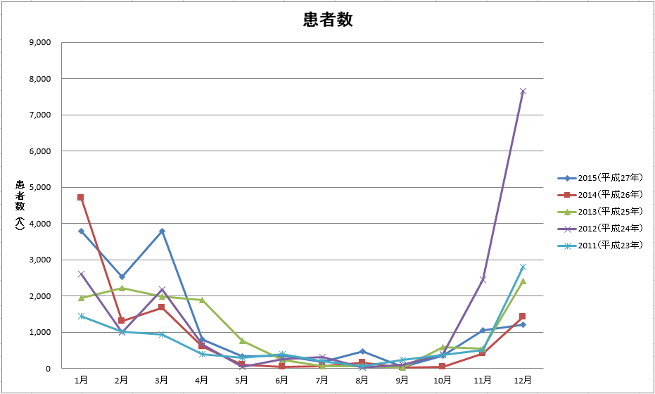

①ノロウイルスを病因物質とする食中毒発生状況(月別発生状況 患者数)

| 2015年 (平成27年) |

2014年 (平成26年) |

2013年 (平成25年) |

2012年 (平成24年) |

2011年 (平成23年) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 1月 | 3,787 |

4,709 |

1,933 |

2,594 |

1,436 |

| 2月 | 2,524 |

1,297 |

2,218 |

987 |

1,009 |

| 3月 | 3,792 |

1,672 |

1,985 |

2,168 |

938 |

| 4月 | 790 |

598 |

1,875 |

666 |

389 |

| 5月 | 333 |

98 |

756 |

49 |

288 |

| 6月 | 345 |

32 |

237 |

261 |

391 |

| 7月 | 178 |

54 |

60 |

307 |

195 |

| 8月 | 472 |

159 |

64 |

19 |

55 |

| 9月 | 45 |

24 |

14 |

92 |

233 |

| 10月 | 349 |

47 |

591 |

384 |

379 |

| 11月 | 1,057 |

402 |

540 |

2,447 |

508 |

| 12月 | 1,204 |

1,414 |

2,399 |

7,658 |

2,798 |

| 合計 | 14,876 |

10,506 |

12,672 |

17,632 |

8,619 |

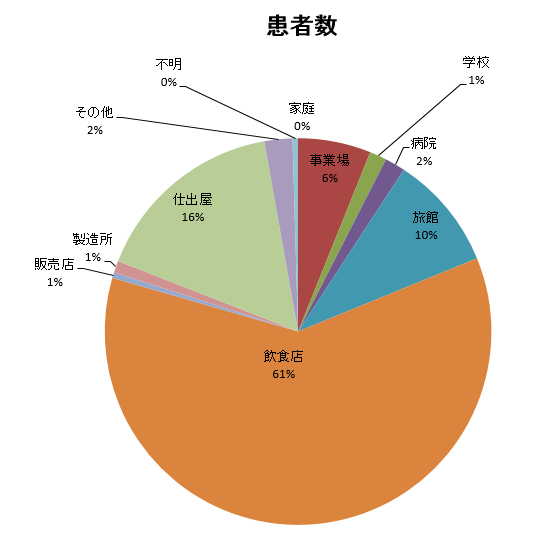

②ノロウイルスを病因物質とする食中毒発生状況(原因施設別発生状況 患者数)

| 2015年(平成27年) 患者数 |

|

|---|---|

| 家 庭 | 0 |

| 事 業 場 | 907 |

| 学 校 | 211 |

| 病 院 | 253 |

| 旅 館 | 1,429 |

| 飲 食 店 | 9,023 |

| 販 売 店 | 70 |

| 製 造 所 | 147 |

| 仕 出 屋 | 2,420 |

| そ の 他 | 348 |

| 不 明 | 68 |

| 合 計 | 14,876 |

ノロウイルスの対策

ノロウイルスについては効果のある抗ウイルス剤がないので、皆様の周りの方々と一緒に、ご家庭などでしっかりと予防対策を徹底しましょう。

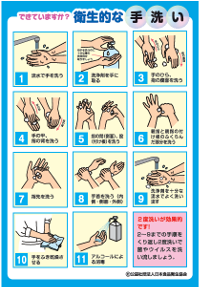

- 手洗いは、 手指に付着しているノロウイルスを減らす最も有効な

方法です。 - 特に食事前、トイレの後、調理前後は、石けんでよく洗い、流水で十分に流しましょう。

※消毒用エタノールによる手指消毒は、石けんと流水を用いた手洗いの代用にはなりませんが、すぐに石けんによる手洗いが出来ないような場合、

あくまで一般的な感染症対策の観点から手洗いの補助として用いてください。ノロウイルス等の食中毒防止のための適切な手洗い (YouTube) - 人からの感染を防ぐ

- 家庭内や集団で生活している施設でノロウイルスが発生した場合、感染者のおう吐物やふん便からの二次感染や、飛沫感染を予防する必要があります。ノロウイルスが流行する冬期は、乳幼児や高齢者の下痢便やおう吐物に大量のノロウイルスが含まれていることがありますので、おむつ等の取扱いには十分注意しましょう。

- 食品からの感染を防ぐ

- (1)加熱して食べる食材は中心部までしっかりと火を通しましょう。

ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合、ウイルスを失活化させるには、中心部が

85℃~90℃で90秒間以上の加熱が必要とされています。

(2)調理器具や調理台は「消毒」して、いつも清潔にしましょう。

まな板、包丁、食器、ふきん、タオルなどは使用後すぐに洗いましょう。

熱湯(85℃以上)で1分以上の加熱消毒が有効です。

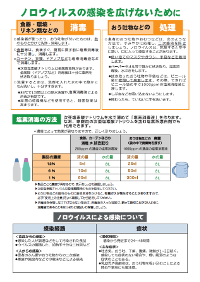

※ノロウイルスに対しては次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効です。

次亜塩素酸ナトリウムを希釈(薄めて)して使用します。

(使用に当たっては十分に気をつけ、使用上の注意等をよく確認しましょう)

●次亜塩素酸ナトリウム消毒薬の作り方に関しては、こちらの

宮崎県ホームページ「次亜塩素酸ナトリウム消毒薬の作り方」(PDF)

を参考にしてください。

ノロウイルスに感染してしまったら.....

ノロウイルスに効果のある抗ウイルス剤はありません。このため、通常、対症療法が行われます。

特に体力の弱い乳幼児、高齢者は、脱水症状を起こしたり、体力を消耗したりしないように、水分と栄養の補給を充分に行いましょう。

脱水症状がひどい場合には病院で輸液を行うなどの治療が必要になります。

※止しゃ薬(いわゆる下痢止め薬)は、病気の回復を遅らせることがあるので使用しないことが望ましいでしょう。

感染が疑われる場合は、最寄りの保健所やかかりつけの病院、医師にご相談して早めの対策を

心がけましょう!!

参考サイト

★★★ 厚生労働省ホームページ

★★★ 首相官邸ホームページ